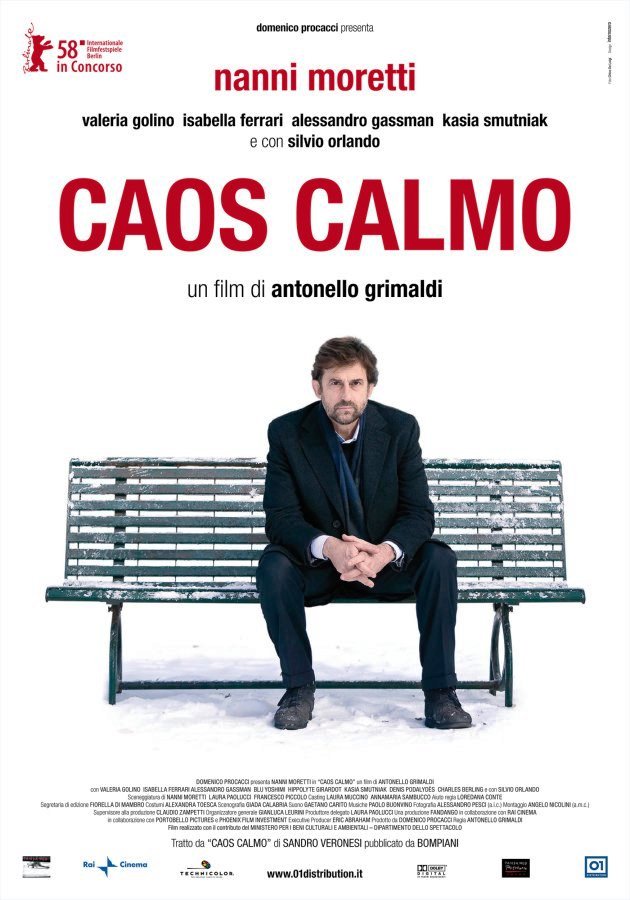

Caos calmo – 2008

Eidos cinema e psyche, 12

2008, regia Leone Piccioni

Nel paragrafo 44 dei Saggi di Teodicea (1710), Leibnitz afferma: “Niente accade, senza che ci sia una causa o almeno una ragione determinante, cioè qualcosa che possa servire a rendere ragione a priori, perché ciò che esiste esiste piuttosto che non, e perché esiste così e non in un altro modo”.

Con ciò formulava il principio di ragion sufficiente, rielaborando quella norma di causalità, già definita da personaggi come Galilei e Cartesio. La causa è ciò che dà ragione dell’effetto. Interpretare il mondo in questa prospettiva meccanicistica significa ritenere che vi sia un nesso necessario, razionalmente descrivibile, che collega fra loro gli eventi. L’universo intero, in questa prospettiva, si manifesta come una gigantesca catena di relazioni causali.

Il contesto in cui si colloca la formulazione leibnitziana del principio di ragion sufficiente, come risulta dallo stesso titolo (Teodicea = Giustificazione di Dio) è teso a dimostrare razionalmente il diritto e la giustizia di Dio, tramite la soluzione dei problemi del male e della libertà. In altre parole: la razionalità intrinseca del reale è collegata anche alla giustizia divina. La presenza del male nel mondo, empiricamente innegabile, non può far dubitare di questa giustizia e neppure del fatto che il mondo stesso sia, comunque, “Il migliore dei mondi possibili”.

Ma il Caos, anche se calmo, è nemico dell’ordine e della causalità. Alberga in esso il diabolico Caso e sembra proprio per caso che, mentre Pietro Paladini coraggiosamente salva dal mare agitato una bella donna bionda, sua moglie muore di colpo, sola e senza nessuno in grado di aiutarla.

Il lutto e la colpa, o meglio l’idea della colpa, implicano disordine e dolore; ma Pietro non intende, anzi, non può vivere questi sentimenti. Il film non descrive un dolore, ma l’impossibilità di misurarsi con esso, da parte del protagonista. Faro di salvezza diviene sua figlia, riferimento attorno a cui prende a ruotare l’intera quotidiana esistenza. La presenza o comunque la prossimità della bambina esorcizzano il suo male. Ogni giorno Pietro aspetta la figlia dinnanzi alla scuola. Seduto sulla panchina di un giardinetto, apparentemente lontano dal mondo, come un “Barone rampante” dell’anima, deciso a non accettare le comuni regole della sofferenza. Senza potersi abbandonare al dolore, senza poter riprendere a vivere, diviene il centro di un vortice intenso di presenze. Amici, parenti, colleghi e passanti lo trasformano nel soggetto di tante differenti storie e sempre, ogni giorno, quando la sua bambina esce da scuola, egli trova conferma al bisogno di dare alla vita almeno un significato: il suo amore per la figlia e l’amore che da lei proviene.

L’assoluta devastazione del lutto supporta la struttura di una tragedia aristotelica. Alla “felicità” familiare della prima parte, subentra la più totale infelicità nella seconda. Conforme alle direttive aristoteliche, inoltre, è l’irruzione nella storia di un evento letteralmente cata-strofico, la morte della moglie, imprevista, ma verosimile. Non vi è, però, rappresentazione del dolore. Pietro attua piuttosto una reazione post traumatica che neutralizza gli effetti possibili del lutto; ovvero “pensare alla morte” sentendosi obbligati a crederci. La sua panchina non è il luogo desolato di una meditatio mortis. Essa piuttosto accoglie un oratorio sulla morte, ma infine anche sulla resurrezione, basato sulla tacita idea che la prima, anche cinematograficamente, al di là dei morti, non sia rappresentabile in immagini. Pietro nega la realtà affettiva del lutto; non può accettarlo come “reale”, poiché in tal caso nessuna consolazione sarebbe davvero possibile. Egli “guarda altrove” per non dover fissare il volto della Gorgone. Fortunatamente, dinanzi ai suoi occhi si muove la figlia, testimonianza tangibile e vivente di una realtà di affetto. Lentamente, senza nessun particolare riscatto, o meglio risveglio, se non quello erotico, squisitamente fisico, offertogli dalla stessa donna da lui salvata, Pietro ritorna alla quotidianità delle parole e dei comportamenti usuali. Non appare segnato, né “promosso” dall’esperienza di un dolore che non eleva, né apparentemente induce trasformazioni. Riprende a vivere soprattutto perché sua figlia lo rivuole come padre.

Non vi è alcuna ragionevole morale conclusiva. Non si manifesta nessun leibnitziano tentativo di giustificare la sofferenza nel mondo e ancor meno la morte, che di essa è l’espressione compiuta. Eppure, nonostante l’umano dolore del protagonista, l’intrinseca e incancellabile positività della vita si impone come un mistero che sfugge a qualunque riflessione sul male.

Narra Esiodo, ne Le opere e i giorni, che sul fondo del vaso colmo di sventure, recato da Pandora all’umanità, era rimasta solo una cosa, apparentemente insignificante rispetto al peso dei precedenti mali e lutti. Eppure elpis, la speranza, è l’unico antidoto idoneo a rendere gli uomini capaci di affrontare tutte le sventure, senza soccombere di fronte ad esse. Elpis compare, nell’antichità e nel periodo rinascimentale, come una donna giovane e bella, sempre ornata da un paio di grandi ali. Pietro incontra la sua speranza nella persona di una bellissima sconosciuta, che sembra attraversare quotidianamente il giardino, levitando, in un silenzio leggero. E’ l’unico personaggio del film che non si trasforma in una, anche breve, narrazione. Ella rimane una visione non definita; quindi una vera possibilità. Forse Pietro amerà qualcuno. Forse amerà lei, che si presenta ogni mattina, sempre più bella e ben curata, e lo guarda da lontano.

Pubblicato sulla rivista Eidos, n.12/2008