CAST AWAY (Pubblicato su “Eidos” 46/2020)

Esiodo, ne Le opere e i giorni, narrando il mito di Prometeo, riferisce come Zeus avesse inviato sulla terra Pandora, con un vaso contenente tutti i mali del mondo. Per scarsa previdenza, il coperchio venne rimosso e sulla terra si diffusero la fame, la miseria, le malattie, l’ignoranza e altre calamità. Sola rimase sul fondo la speranza, o Elpis, unico antidoto idoneo a rendere gli uomini capaci di resistere alla sventura.

Cast Away è la rappresentazione cinematografica di questo mito. La storia di Chuck Noland, uomo di mezza età e dalla vita sedentaria, schiavo del lavoro, che rimane solo per cinque lunghi anni su un’isola deserta, ha emozionato milioni di persone, in tutto il mondo. Il collegamento al mito di Robinson Crosue è immediato; ma mentre l’avventura di Robinson assurge a metafora del percorso di affermazione dell’emergente classe borghese e delle qualità che la contraddistinguono, il film offre un cammino all’inverso. Il Robinson interpretato da Tom Hanks, affermato professionista della middle class americana, è inadeguato rispetto alle insidiose prove che la natura gli oppone. È un uomo talmente lontano dallo stato di natura da essere, di fronte ad essa, fortemete vulnerabile. Nel mito di Robinson colpisce la sintesi di alcuni caratteri di fondo del capitalismo, nella sua fase iniziale. Il naufrago di Defoe era uno che teneva perfino i libri contabili degli oggetti salvati dal naufragio e che costruiva gli attrezzi capaci di riorganizzare il suo mondo “selvaggio” seguendo i principi dell’etica borghese. Prima di tutto, valgono gli attrezzi mentali: l’intraprendenza, l’efficienza, la funzionalità, la coerenza tra mezzi e fini, l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Un tempo, più o meno, nella fase industriale del capitalismo gli oggetti avevano soprattutto un valore strumentale. Erano utensili o arnesi che servivano immediatamente a qualcosa: a facilitare un gesto, a compiere un lavoro, a garantire un comfort. Oggi invece, sempre più spesso, gli oggetti sono importanti non per quel che consentono di fare, ma per l’identità che promettono di offrire a chi li usa, o per l’affettività che sono in grado di convogliare. Più che attrezzi “operativi”, sono dispensatori di senso e distributori di emozioni. Il protagonista di Cast Away, invece, non costruisce nulla e non riorganizza niente; si limita a usare, con funzioni diverse, i pochi oggetti salvati al naufragio. La lama di un paio di pattini da ghiaccio diventa, di volta in volta, coltello, specchio o leva cavadenti, mentre la veletta di un abito da sera per signora si rivela un’ottima rete da pesca. Sopratutto: un pallone da volley diventa, nelle sue mani, un feticcio-pupazzo, un “amico immaginario” che gli consente di combattere il senso lancinante di solitudine.

Ha scritto John Donne che “Nessun uomo è un’isola…Ogni uomo è un pezzo del Continente, una parte della Terra”; ovvero, nessuno può essere considerato avulso dalla rete di relazioni umane di cui fa parte. Anche se l’individuo, con l’età adulta, diviene indipendente, nulla può cancellare la nostra propensione alla socialità.

Il bisogno di relazionarsi agli altri è intrinsecamente parte della persona. In psicologia il bisogno è la mancanza totale o parziale di uno o più elementi che costituiscono il benessere del soggetto. Il Robinson-Chuck sente la necessità di parlare con una palla, trasformata in simulacro umano, per non impazzire, per salvaguardare la sua salute psichica.

Abraham Maslow, psicologo statunitense, con la sua Piramide dei Bisogni teorizzò, appunto, una vera e propria gerarchia delle necessità delle persone. Nella sua piramide Maslow, dopo la soddisfazione dei bisogni primari fisiologici (quali mangiare, bere, respirare, dormire e fare sesso) e quelli legati alla sicurezza (fisica, di occupazione, morale, familiare, di salute e di proprietà), mette dei bisogni legati ad aspetti sociali: i bisogni di appartenenza (amicizia, affetto familiare, intimità sessuale). Soddisfatti questi bisogni, l’uomo può dedicarsi ad altre due categorie: i bisogni di stima(tra cui c’è anche il rispetto reciproco) e i bisogni di autorealizzazione (moralità, creatività, spontaneità, accettazione e così via). In sostanza, una volta che abbiamo un tetto sulla testa, siamo ben vestiti, mangiamo bene, siamo in salute e dormiamo in modo appropriato, quel che serve per poterci evolvere come individui e autorealizzarci è avere un senso di appartenenza. Abbiamo necessità di una dimensione affettiva, nell’ambito sociale, di confronto e conforto, di compagnia, di comunicare. Altrimenti verrebbero meno tutti quegli stimoli che danno ricchezza alla nostra vita.

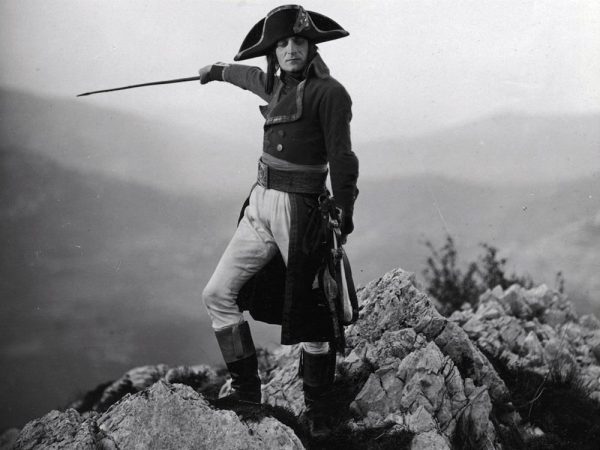

Chuck resiste non perché è ricco di tecnica, ma perché mantiene viva la speranza. Il film propone la stessa tesi che è alla base della narrazione di Esiodo e il regista Zemeckis allude, in più inquadrature, alla raffigurazione della speranza, Elpis, nel mondo classico e rinascimentale: una donna giovane e bella, ornata sempre da un paio di grandi ali. Il film, agli albori della rivoluzione digitale, ci fa tornare un passo indietro, a quando eravamo primitivi. A maggior ragione, la speranza offre motivazioni, attivando la ragione e l’azione. Elpis condiziona o, addirittura, determina la vita e la morte di uomini e popoli.