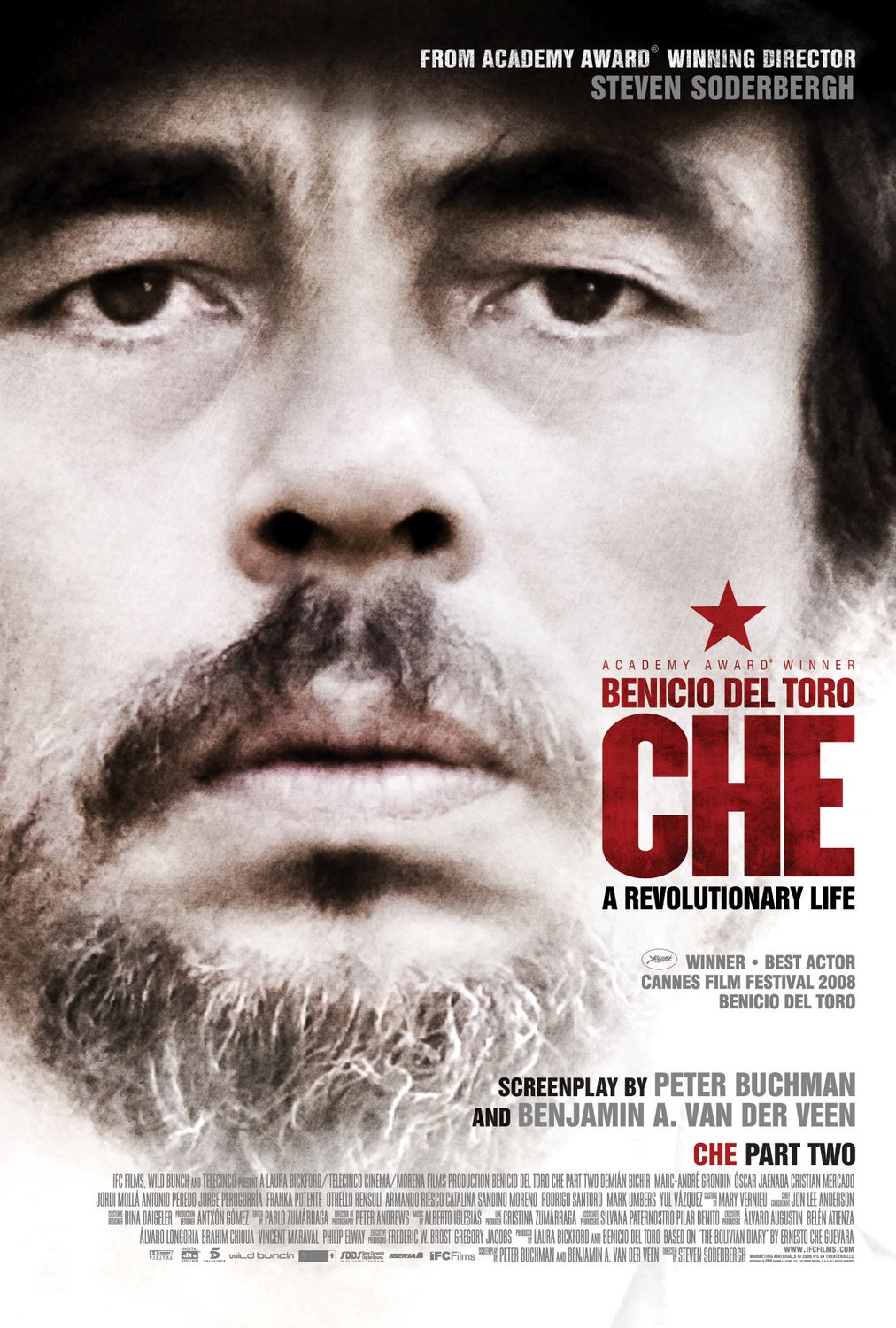

Che – Guerrilla – 2009

Eidos cinema e psyche, 15

Come risulta da un passo del De officiis di Cicerone, nella lingua latina in un primo tempo, la parola straniero si dice hostis. Questo termine è contrapposto al cittadino, a colui che è in-genuus, ovvero chi appartiene per nascita alla comunità assunta come riferimento. L’hostis, originariamente, non designa affatto il nemico, ma indica piuttosto genericamente l’estraneo, senza che sia in alcun modo possibile stabilire se si tratti di uno straniero o di un vero e proprio nemico.

Il significato del termine hostis diviene più chiaro se è posto in rapporto col termine che ne rappresenta, in qualche modo, il correlato necessario, cioè la parola hospes. Originariamente, derivando dalla stessa radice, hospes come hostis indicano l’estraneo e dunque sono sinonimi. Successivamente, i significati si diversificano: di fronte allo “straniero” (hostis), io devo essere “ospite” (hospes). Tuttavia, l’origine comune di questi due termini si conserva nella loro potenziale intercambiabilità, nel senso che colui che è hospes è sempre anche hostis, è sempre nella condizione di poter diventare egli stesso straniero e nemico. Al punto di poter affermare che hostes ed hospis non indicano due “stati”, due condizioni oggettive immutabili, ma segnalano piuttosto due dinamiche che si intrecciano e sono sempre suscettibili di convertirsi l’una nell’altra.

Questa dolorosa ambivalenza segna il destino di Che Guevara in Bolivia. Lo straniero che era stato accolto con entusiasmo dal popolo cubano, viene invece guardato con diffidenza, ostacolato e tradito in Bolivia.

Il film è la seconda parte del dittico di Steven Soderbergh dedicato alla leggendaria figura del Che. I fatti narrati sono ricostruiti sulla base del diario redatto in Bolivia dal guerrigliero, durante la sua ultima campagna, che lo vide catturato e ucciso dall’esercito boliviano, spalleggiato dalla CIA. Se nella prima parte si era vista la coraggiosa marcia di un pugno di rivoluzionari che andavano incontro alla vittoria, in questa seconda ciò che risalta è l’alone di sconfitta, o quantomeno di disillusione, che sembra ammantare il gruppo dei cubani giunti in Bolivia per esportare la rivoluzione. Nonostante i loro sforzi, essi restano stranieri per il popolo boliviano ed estranei all’ambiente in cui si trovano. Più volte questa parola “stranieri” viene scagliata contro di loro, come un vero e proprio insulto, dagli stessi contadini che essi si illudevano di poter liberare.

Il racconto segue fedelmente le pagine del diario del Che e ne ricalca gli episodi più noti, come quello bellissimo in cui, dopo aver catturato in una imboscata un gruppo di soldati dell’esercito boliviano, i guerriglieri vogliono spiegargli le ragioni della lotta. In loro si legge un desiderio semplice: ciò che gli appare ragionevole dovrebbe essere, solo per questo, accettato. Mai illusione fu più diffusa e non serve scomodare la psicoanalisi per capire che gli esseri umani non agiscono in base a ciò che è ragionevole. Ma ogni passo in avanti, nella vastità delle montagne boliviane, coincide con una dolorosa presa di coscienza: i contadini non hanno per niente fiducia nel potere della rivoluzione. I combattenti, costituiti in Esercito per la Liberazione Nazionale, non sono affatto popolari tra la gente e le loro incursioni sul territorio vengono guardate con la rassegnazione di chi pensa che lottare non è sempre conveniente. Per di più il Partito Comunista boliviano non appoggia minimamente, in quegli anni, l’iniziativa della lotta armata.

I rivoluzionari, cubani e locali, sono stranieri e, nella mente della popolazione , vengono a turbare un sofferto equilibrio, quindi divengono nemici. Di conseguenza, la lotta perde ogni sua possibilità epica; predomina anzi il sentimento della sopraffazione e, in ogni passaggio in cui il gruppo perde qualcuno, vediamo i volti segnarsi, non tanto a causa della mancanza di cibo e riposo, quanto per la presa di coscienza che i progetti di lotta stanno naufragando. Per i contadini boliviani, lo straniero non riesce mai ad uscire dall’indeterminatezza emozionale con cui lo accolgono fin dall’inizio. Guevara non può, in quel contesto “fabbricarsi” l’identità salvifica e positiva conquistata a Cuba. Anche quando la diffidenza viene superata, egli resta comunque un ospite e quindi estraneo. Quando comincia a fare esperienza di quel mondo e a comprenderne le reali caratteristiche affettive è già troppo tardi. La sua marcia di liberazione si è trasformata nella lunga fuga di un ribelle senza esercito, che combatte per la sopravvivenza

Paradossalmente, la sua alterità concorre all’affermazione dell’identità di chi lo combatte. Da cui l’obiettivo lucido di cancellare la presenza dello straniero, individuato come il perturbante irriducibile e destabilizzatore di un ordine normalizzante e unilaterale.

E’ merito del regista la volontà di allontanarsi dalla retorica e dall’icona legate alla figura del Che. L’approccio è realistico e sommesso; dilata i tempi e assottiglia le parti dialogate. Ne giunge una narrazione compassata, che si allontana dal protagonista, quasi a volerlo slegato dagli ideali e dal pathos che hanno infiammato tanti cuori nel mondo.

In ciò brilla la recitazione di Benicio del Toro che, senza retorica, riesce a creare un personaggio straniero rispetto al suo stesso mito. La proposta è quella di far entrare lo spettatore nella mente dello storico protagonista, disperso ma combattivo e indomito; fin quando in una ripresa finale soggettiva, mentre il Che guarda le mani tremanti del suo assassino che impugnano il fucile, noi tutti cadiamo a terra insieme a Ernesto Guevara.