Good night and good luck – 2005

Eidos cinema e psyche, 4

2005, regia George Clooney

Il sogno di un mondo migliore, libero dai pregiudizi e dalle persecuzioni. Il sogno di una grande democrazia capace di rispettare i diritti e i doveri dei cittadini e dei suoi statuti. E’ questo il tema che si avverte come sottofondo del film diretto da George Clooney.

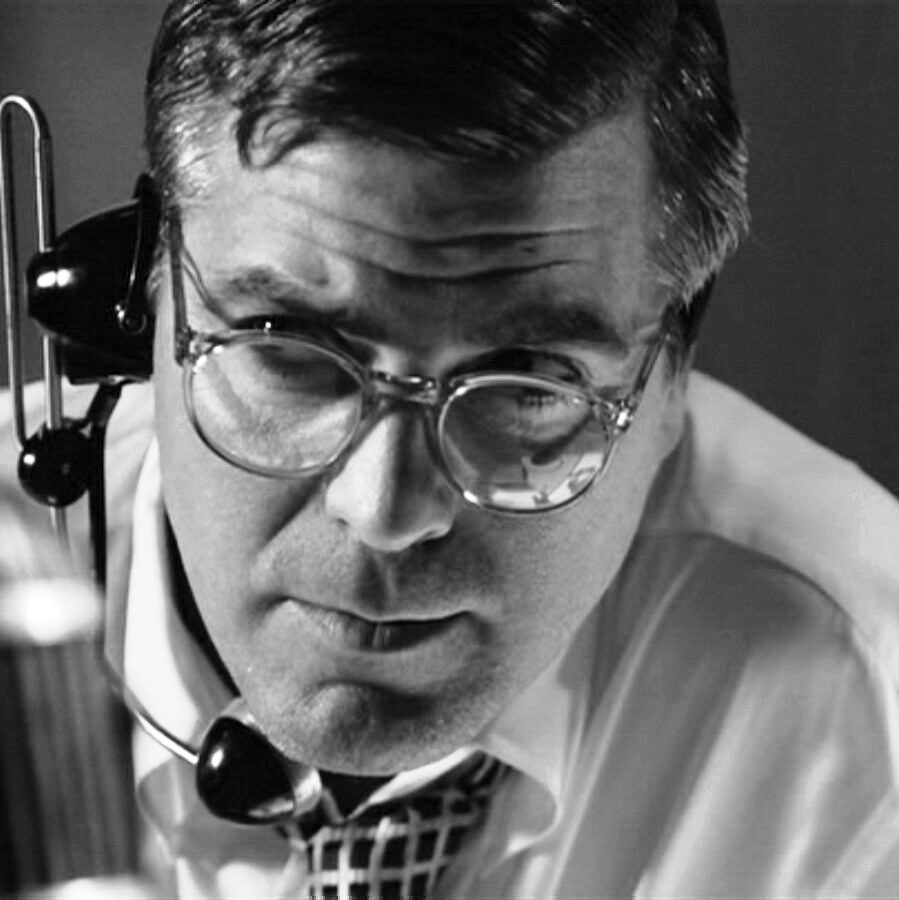

L’opera si basa sulla storia vera del giornalista Edward R.Murrow che, nel 1953, mentre la televisione sta iniziando a imporsi all’attenzione del pubblico, conduce il notiziario “See It Now” e il talk-show “Person to Person”, di grande successo. Edward, però, che si sente più a suo agio nei panni del cronista, si appassiona al caso di un pilota della marina militare cacciato dall’esercito perché considerato un “rischio per la sicurezza nazionale” e poi dichiarato colpevole senza alcun processo. Divulga, quindi, la notizia durante il programma, facendo entrare in scena il senatore del Wisconsin Joseph McCarthy. Quest’ultimo, presidente della “Commissione per le attività antiamericane” e responsabile delle cosiddette “liste nere”, contenenti i nomi di presunti simpatizzanti comunisti, tramite spezzoni di filmati dell’epoca, è interpretato dal vero McCarthy, che emerge dalla storia con tutta la sua carica di fanatismo. Necessaria, quindi, non solo per motivi formali, la scelta del bianco e nero, che conferisce al film il carattere di verosimigliante documento, a cui tende anche l’ottima recitazione di tutto il cast. Clooney fa interagire gli attori con i personaggi delle registrazioni d’archivio e dà una bella prova di regia, rifiutando la spettacolarizzazione e rifacendosi a un linguaggio sobrio e rigoroso, elaborato proprio dalla prima generazione di quei registi provenienti dalla televisione, come Sidney Lumet e John Frankenheimer.

Emotivamente, si ha sempre la sensazione di trovarsi al chiuso; in un “dentro” rappresentato dai veri protagonisti della pellicola: ovvero gli studi di registrazione della CBS degli anni cinquanta, dove tutti fumano, compreso il conduttore, durante la trasmissione. Si tratta degli studi, non della CBS stessa, che non permetteva ai suoi dipendenti di sposarsi tra loro, salvo licenziamento. In quel luogo magico che parla al mondo attraverso dettagliatissimi reportage, resiste e reagisce, questo è il messaggio, un gruppetto di giornalisti dalla schiena dritta che fanno parte dell’America sana e autenticamente democratica. Il “fuori” non è ricostruito; del resto, quella realtà popolata da vittime e carnefici non è ricostruibile, ma giunge prepotentemente, tramite i filmati di quei processi che caratterizzarono la “Caccia alle streghe”.

Nel “dentro” degli studi, che rappresentano uno spazio assolutamente mentale, viene analizzata ed elaborata questa realtà esterna, anch’essa trasfigurata dai media che la comunicano, allo scopo di trovare la giusta risposta o, meglio ancora, una proposta.

Ciò avviene attraverso una geometrica scansione degli eventi, che si ripete più volte, come un setting analitico, o un rituale, quasi a voler conferire al “vero” giornalista una sua laica sacralità: riunione mattutina dei redattori, preparativi per la messa in onda, diretta della trasmissione, commenti e riflessioni del dopo diretta, canzone jazz che fa da chiosa alla giornata.

Il film trasmette efficacemente l’atmosfera soffocante e sospettosa in cui, a causa del maccartismo, visse una parte dell’America negli anni cinquanta e, sul piano psicoanalitico, pone un problema complesso e delicato: cosa significano, mentalmente, le ideologie? E’ infatti per motivi ideologici che, in ambito storico e sociale, si verificano situazioni di conflitto, anche persecutorie o belliche.

La cosa psicologicamente più difficile da accettare è che chi, in nome di una ideologia, compie azioni aberranti o violente può essere, soggettivamente, in buona fede. Un assassino che possiede una ideologia può credere di essere un rivoluzionario; se non ne dispone è un criminale; ma anche i criminali cercano delle giustificazioni, o meglio, in senso psicoanalitico, delle razionalizzazioni.

Anche nel film, il senatore McCarthy non viene descritto come un soggetto in mala fede. Mentre, col suo operato, minacciava i diritti civili e attentava alle libertà individuali, era fanaticamente convinto di combattere per il bene della nazione americana. Questa ingenua convinzione di aver fatto il proprio dovere è stata riscontrata anche in chi, per motivi ideologici, si è macchiato addirittura di terribili delitti. Ovviamente, se la materia non è cruenta, è più facile razionalizzare.

Ciò nulla deve togliere alla dimensione della responsabilità personale e alla prospettiva storica. Il giudizio psicologico non può coincidere con il giudizio morale, o con quello storico; esso può però aiutare a meglio comprendere il significato di certi percorsi individuali.

A introdurre il termine “razionalizzazione” nel vocabolario psicoanalitico fu, nel 1908, Ernest Jones, uno dei primi allievi di Freud. E’ un procedimento con cui si cerca di dare una spiegazione logicamente coerente, o moralmente accettabile, a un atteggiamento, un’azione, una idea, un sentimento, ecc., di cui non sono percepiti i veri motivi. Si razionalizzano i sintomi, le difese e perfino i deliri.

In seguito, nella Russia post-rivoluzionaria, Boris Fridman, che con L.Vygotskij, A.Luria ed altri aveva dato vita alla Società Psicoanalitica di Mosca, sostenne che tutte le ideologie, politiche e non, sono delle gigantesche razionalizzazioni. Esse intendono coprire i veri motivi di un impulso con scopi più elevati: gli “ideali”, per sfuggire alla eventuale condanna dei propri intenti proveniente dalla parte censoria dell’apparato psichico ed evitare il conflitto interno.

Era una idea diversa da quella di Jones che vedeva le ideologie come dei sostegni alla razionalizzazione.

Nel film di Clooney sono motivi ideologici anche quelli che confortano il gruppetto di giornalisti nella lotta contro l’intolleranza. In questo caso, però, si tratta di forze che tendono a integrare, piuttosto che a dividere.

Comunque sia, ogni messaggio, non solo cinematografico, che critica il fanatismo delle ideologie estreme è un contributo alla civiltà, alla tolleranza e al rispetto reciproco. Uno dei maggiori psicoanalisti italiani del novecento, Cesare Musatti, già perseguitato dal fascismo per la sua origine ebraica, ha narrato di aver preso in analisi, nel dopoguerra, un ex gerarca fascista epurato che chiedeva il suo intervento. Con ciò egli voleva sottolineare come la psicoanalisi abbia la possibilità di andare oltre la barriera ideologica, sia sul piano scientifico, sia sul piano umano.

Purtroppo, la sottile tentazione proveniente dall’ideologia è grande, perché tutti noi, inconsciamente, abbiamo bisogno di nemici e troveremo sempre molti buoni motivi per combatterli.

Pubblicato sulla rivista Eidos, n.4/2006