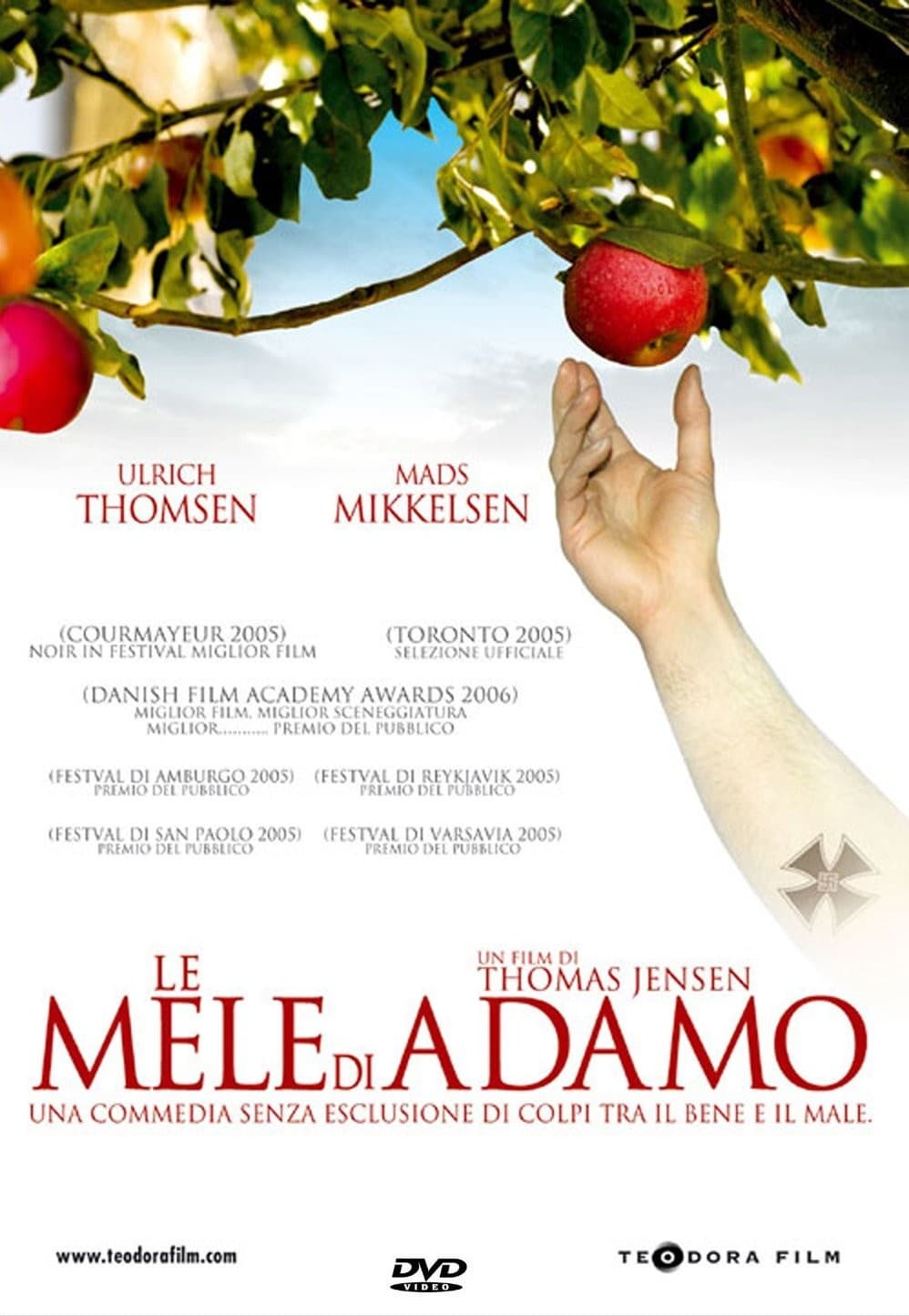

Le mele di Adamo – 2006

Eidos cinema e psyche, 6

In un saggio originariamente pubblicato nel 1986, La fragilità del bene, Martha Nussbaum osserva che gli ideali umani di bene e di virtù sono inevitabilmente esposti a un duplice rischio. Da una parte questi valori sono fortemente condizionati da ciò che si chiama abitualmente la “fortuna”, ovvero dal loro collegamento con elementi assai vulnerabili, come l’amore, la salute, l’attività sociale. Dall’altro lato, un atteggiamento razionale verso la vita deve fare i conti con ciò che può contaminare la purezza della virtù e della ragione, come le forze inconsce e le passioni consapevoli. Da qui l’idea della “fragilità del bene”, nel senso aristotelico della cosiddetta “vita buona”, sempre assediata dell’incertezza della sorte e dalla prepotenza dei fattori irrazionali. Contemporaneamente si delinea l’idea che quel che chiamiamo bene e ciò che definiamo male non emergano mai in forme assolute, ma producano piuttosto una miscela, un impasto di elementi diversi. Se è illusorio pensare, a causa dei condizionamenti, alla realizzazione compiuta della “vita buona”, è altrettanto infondato credere di poter individuare l’origine del male, distinguerlo dagli altri moventi delle storie individuali e collettive. Da questo punto di vista ogni trasformazione, verso il bene o il male, non è mai univoca, non rappresenta un semplice spostamento verso l’uno o l’altro polo, ma è il prodotto di una dinamica complessa, che sembra seguire traiettorie universali e che coinvolge contemporaneamente entrambe le dimensioni. Di fronte a questo inestricabile intreccio, ogni “scandalo” legato a categorie etiche semplificate dovrà essere rimosso.

Le mele di Adamo illustra il processo di trasformazione di uno schivo e silenzioso neonazista, Adam, inconciliabile con ogni morale definizione del bene. Costui, inviato in una comunità di recupero in campagna, sotto la guida del pastore protestante Ivan, giunge a ricredersi sulle proprie estreme e malsane convinzioni esistenziali. Il suo compito, a scopo riabilitativo, consiste nel curare le mele dell’albero del giardino, per poi realizzare una torta con le medesime. L’albero è tuttavia assalito da ogni tipo di disgrazia, esattamente come l’esistenza del pastore Ivan, emulo del biblico Giobbe. Egli ha subito violenze nell’infanzia e suicidi in famiglia, ma continua a rimuovere, con assoluta fede nella Provvidenza, la dimensione del male, negando anche una sua grave malattia e la terribile disabilità del figlio down. La radicale insensatezza del male, presente o in forma soggettiva, o in forma oggettiva, in entrambi i protagonisti, esclude ogni forma di “spiegazione” in termini razionali. Coerentemente, la scelta filmica si indirizza verso quel cortocircuito psichico che è l’ironia nera; la risata a denti stretti che somiglia a una smorfia o a un ghigno. E’ la comicità estrema che nasce all’ombra della violenza senza redenzione; ma anche confortata, nel film,dalla stupidità e dalla paura, di un drappello di figure minori, che incidono profondamente nella vicenda, con esiti irresistibili. Una piccola comunità di delinquenti e spostati che si confronta con inquietanti personaggi della provincia campestre, come il medico locale, dotato di un cinismo al vetriolo. L’ironia fresca e macabra del film ha, coerentemente, la meglio sull’aspetto riflessivo o, addirittura, “teologico”. Scene indimenticabili di una comicità scorretta e stralunata, che da sole valgono la visione, come il tiro a segno, a revolverate, sui corvi che minacciano l’albero, effettuato con noncuranza da un ex rapinatore arabo, in odore di terrorismo.

Il regista tenta, a colpi di sarcasmo, di scalzare la schematicità delle nostre convinzioni evidenziando, inizialmente, l’analogia fra la rigidità ideologica del neonazista e la fede dogmatica del pastore. In entrambi i casi, qualcosa cambierà; ma, mentre per il pastore la trasformazione sarà determinata soprattutto da concreti e paradossali dati di fatto, il cambiamento di Adam appartiene fondamentalmente allo scenario dei mutamenti interiori.

Freud segnalò come molti fenomeni trasformativi siano legati più a un lavoro di sottrazione, all’eliminazione di ostacoli, al superamento di resistenze, che all’acquisizione di qualcosa di nuovo. Come se la mobilizzazione psichica ottenuta eliminando gli ostacoli producesse una diversificazione e un rinnovamento degli oggetti. Senza tirare in ballo la complessità del transfert, è comunque evidente che nei processi trasformativi legati a qualunque contesto ambientale bisogna prestare attenzione alle potenzialità mutative dei meccanismi relazionali. In ogni relazione, però, il tentativo da parte di uno dei protagonisti di trasmettere sic et simpliciter un proprio apporto sposta l’intervento nella direzione di una suggestione o della pedagogia. Ciò è esattamente quel che rifiuta Adam all’inizio della sua, peraltro imposta, relazione con il pastore. Sarà poi la bizzarra e terribile testimonianza di vita di quest’ultimo, con le emozioni interne da essa provocate, a innescare qualcosa di trasformativo nella mente del neonazista.

Illustri psicoanalisti, come B.A.Green, H.Hartmann ed E.Erikson hanno speso numerose pagine sui processi trasformativi legati all’evoluzione del carattere e della persona. In generale, tutti affermano, ovviamente, che la capacità trasformativa indica una maggiore maturità individuale. Addirittura, dei funzionamenti rigidi e arcaici, risalenti a fasi primitive dello sviluppo, possono rendersi indipendenti da quelle fasi e acquisire una nuova identità per andare a sostenere costruzioni più evolute, o, comunque, diverse. Jung, con grande acume, osserva invece come certe trasformazioni suggeriscano più che un quadro nuovo, una sorta di corsa nell’opposto, enantiodromia, secondo posizioni inconsce che si contrappongono, appunto, alle manifestazioni esplicite della coscienza e garantiscono l’inevitabilità del mutamento psichico. Quest’ultimo si verifica tramite successive inibizioni dell’Io che portano progressivamente quel che era rimosso al controllo della coscienza. Ciò, almeno in parte, si sospetta che capiti ad Adam, al termine del film; un finale che è la parte più debole dell’opera. Il neonazista che ha cucinato la sua torta di mele e si è fatto ricrescere i capelli, prima rasati, diventa il bravo aiutante del pastore nella comunità di recupero. Chissà se è diventato buono, o mai era stato veramente cattivo? Nel chiudere il cerchio viene rimesso a posto tutto ciò che all’inizio era stato allegramente mandato all’aria.