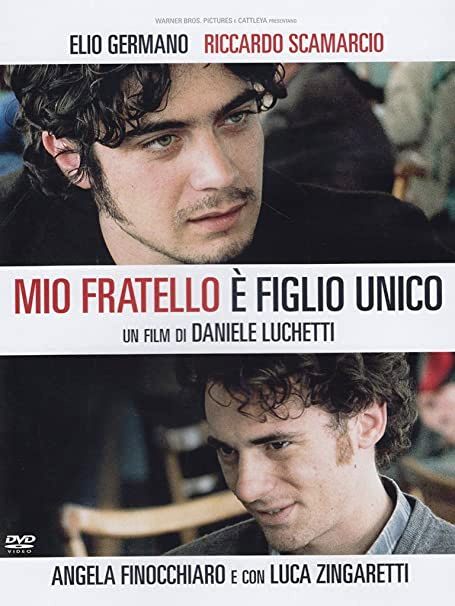

Mio fratello è figlio unico – 2007

Eidos cinema e psyche, 9

2007, regia Daniele Luchetti

Questa gradevole commedia che offre l’opportunità di riflettere su quello che Freud descrisse come il fenomeno psichico della razionalizzazione e sulla dimensione individuale e storica della violenza.

Nel 1962 Accio Benassi ha dodici anni. E’ in seminario perché da piccolo sognava di fare il missionario ed essere eroicamente mangiato dai cannibali. Ora però è stufo e decide di tornare a casa, a Latina, dove lo aspettano una sorella, un fratello, un padre operaio e una madre buona, ma un po’ manesca. Qui inizia un percorso circolare, emotivo ma non realmente politico, che lo porta da un fascismo superficiale, scazzottatore e antiborghese a un comunismo teatrale, violento per incoscienza. Il pretesto tematico esplicito è quello delle ideologie; l’argomento vero è il mondo privato delle relazioni familiari e personali; ma con ciò viene anche raccontata l’Italia di quegli anni, fra il rosso il nero, i capelli lunghi e le canzonette. Quando Accio (Elio Germani), per dispetto è di destra, quasi emarginato e senza una ragazza, il fratello maggiore, Manrico (Riccardo Scamarcio) è comunista per tradizione e incanta seduttivamente donne e platee. Davanti all’ennesima fidanzata di Manrico, Accio resta senza fiato; ma non può fare altro che ammirarla, prepararle un caffè, proclamarsi orgogliosamente fascista e congedarla con un sonoro “Mavvammorìammazzata” che è la più bella e inattesa dichiarazione d’amore dei film di questo anno. La storia propone spunti di effettivo valore psicologico. E’ uno di quei casi in cui nel film emerge un “pensiero”, non già come rinvio ad una sfera di significati esterni all’opera in quanto tale, ma come sua specifica orditura immanente al film. La “psicologia del film” cede il passo al suo contenuto, se vogliamo ontologico, che solo un errore vorrebbe attribuire ab extrinseco. Qui non è la psicologia ad occuparsi di cinema, ma è il cinema che, lievemente, si occupa di psicologia, ponendo domande. La prima tra tutte riguarda la differenza politica e caratteriale fra i due fratelli. Sarebbe però errato tentare di trasformare l’emozione cinematografica di questa vicenda in un sapere ideologico o antropologico, anche perché tutto il film trasmette il messaggio che gli affetti e le emozioni trascendono, perfino eticamente, le scelte dell’ideologia. Anche se ciò, sul piano storico, non è vero e le responsabilità individuali hanno comunque il loro peso, il film bene illustra come pesanti e condizionanti scelte ideologiche possano essere determinate da situazioni assolutamente emotive e lontane dal raziocinio personale. Esemplificativa è la scena in cui Accio viene educato al fascismo da un amico più grande (Luca Zingaretti), che gli spiega come la fedeltà alla “idea” è fondamentale perché “l’idea è l’idea”. Non ha sorte migliore Manrico che, senza l’apparire di particolari consapevolezze teoriche, finisce per fare il brigatista nel Nord Italia con tanto di pistola e passamontagna e viene sparato dalla polizia, secondo uno spunto drammatico non pienamente riuscito. Del resto la psicoanalisi ha sempre suggerito che, anche sul piano sociale, i veri motivi per cui noi promuoviamo una azione o un atteggiamento non sono percepiti. Attraverso un processo definito razionalizzazione l’individuo cerca di dare una spiegazione logica e moralmente accettabile alle sue scelte, prevalentemente causate da vicende emotive interiori. Anche se ciò non toglie valore storico e teorico alle diversità ideologiche, la dice lunga sui motivi personali e a volte casuali per cui le persone abbracciano determinate convinzioni o fedi. Un importante psicoanalista russo, Boris D.Fridman, prima che la psicoanalisi, non a caso, venisse cancellata dal panorama scientifico sovietico dal ciclone stalinista, cercò di spiegare come i meccanismi dell’ideologia politica e sociale, apparentemente diretti dalla ragione, siano invece alimentati e condizionati dalle emozioni. Indipendentemente dal contesto, l’aspetto più originale del film è rappresentato dalla stretta interazione tra i due fratelli. La loro relazione riecheggia, a volte, alcuni esempi classici di “Doppi” nella storia del cinema e della letteratura. Alla contiguità fisica ed esistenziale dell’adolescenza, si sostituisce un processo di divaricazione comportamentale, che non intacca, però, la matrice psicologica. Letteralmente provengono dallo stesso grembo e sono entrambi legittimi. Come fratelli appunto si assomigliano e vicendevolmente si richiamano. Il messaggio, se proprio lo vogliamo esplicitare, riguarda la profonda comunione psicologica dei protagonisti e dei due destini apparentemente diversi. Nessuno di loro è un conformista, anche se in entrambi, a tratti, appare qualcosa di omologato. E’ difficile scegliere tra i due, chi maggiormente soggiace all’ordine e chi si ribella veramente al tyrannos; forse perché queste verità profonde non appaiono mai come trasparenza cristallina, ma in forma ambivalente, se non a pezzi e bocconi. Del resto, questa profondità, che a cercarla pure esiste, il film non la pretende, né la propone. In forma lieve, ma consapevolmente, la nostra attenzione è indirizzata verso un passato chissà quanto remoto, fatto di manifestazioni e risse politicizzate, canzonette esaltanti e pessimi maestri, ideologie cerebrali e amori viscerali.

Pubblicato sulla rivista Eidos, n.9/2007