Lo schermo e l’aggressività – 2009

Eidos cinema e psyche, 13

Pubblicato sulla rivista Eidos, n.13/2008

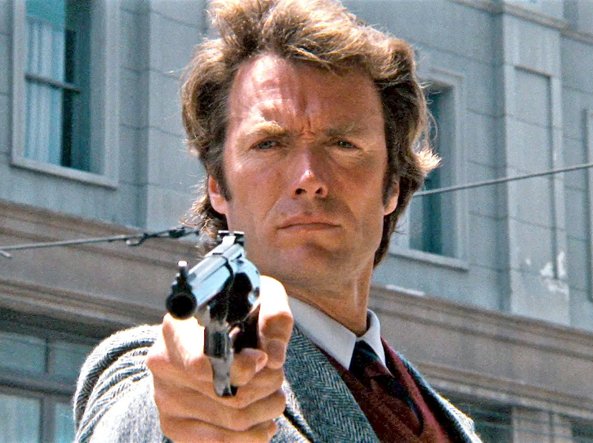

Lo schermo cinematografico dialoga con l’inconscio dello spettatore e con i suoi istinti più profondi; ovvero con quella parte di noi stessi meno disposta ad accettare le regole. E’ nota la posizione della psicoanalisi che considera la civiltà il risultato di una radicale limitazione delle forze istintive: primariamente, della sessualità e dell’aggressività. E’ noto altresì come ciascuno di noi, a dispetto di ogni consapevolezza e razionalità, continui inconsciamente ad aspirare alla libertà sregolata degli istinti.

Il cinema, attraverso i meccanismi psicologici della proiezione e della identificazione, che mettiamo in atto sui protagonisti dei film, riesce a soddisfare parzialmente questa sotterranea aspirazione. Ciò significa che, nel buio e nella calma della sala cinematografica, ci sentiamo afferrare dalle stesse emozioni che vediamo esprimere dagli attori sullo schermo e, contemporaneamente almeno in parte, attribuiamo loro delle emozioni profonde che sono nostre.

Per quel che riguarda l’aggressività e la violenza, solo quando lo schermo propone rappresentazioni eccessivamente crude, il senso di colpa che l’educazione collega all’emergere degli istinti, si manifesta nello spettatore cinematografico, spingendolo a ritirarsi con orrore e disgusto. Peraltro, l’impatto visivamente eccessivo può essere attenuato dal regista, lasciando le scene più orripilanti appena “fuori campo”; ovvero lasciandole immaginare. Questo è un buon sistema, anche per evitare critiche e censure.

La narrazione cinematografica possiede diversi artifici per somministrare, in modo accettabile al pubblico, quelle situazioni violente o erotiche, cui gli spettatori stessi aspirano intensamente. L’artificio più comune consiste nel permettere che la violenza avvenga per conseguire una nobile e giusta causa. Questo vale per le gesta dell’eroe positivo e, a volte, anche per personaggi ambigui, come il criminale dal cuore tenero. Se ad agire violentemente è proprio il “cattivo”, si può aggiustare tutto con una conclusione moralistica. Quella istanza della mente che la psicoanalisi chiama Super-Io e che corrisponde, grosso modo, a ciò che noi avvertiamo come coscienza morale, è comunque soddisfatta se, dopo una serie di efferate barbarie, il responsabile viene sconfitto e punito, appagando l’esigenza di un castigo.

Altri artifici sussidiari, per fare accettare la violenza, consistono nell’accentuare quel certo distacco che sempre rimane tra l’identificazione cinematografica e la realtà della vita. Ciò si ottiene collocando il film in un ambito mentale lontano dallo spettatore comune; cioè in un tempo lontano, come nei film storici, oppure in uno spazio lontano, come nei film geograficamente esotici, o addirittura nella fantascienza. In quest’ultima, le possibilità di identificazione con il “cattivo” vengono ancor più limitate attribuendogli spesso forme “aliene” da mostro spaziale; quindi, proiettivamente, esso può meglio attuare distruzioni cosmiche e assolute, mentre lo spettatore può assistere.

Lo stesso senso di parziale distacco viene ottenuto collocando il film in una ristretta e minoritaria zona sociale, come nel mondo della nobiltà o delle grandi ricchezze. In questo modo, lo spettatore, pur raggiungendo, tramite l’identificazione, una parziale soddisfazione dei suoi inconsci impulsi istintuali aggressivi, percepisce contemporaneamente un senso di estraneazione rispetto alla vicenda; questo compromesso rende accettabile il film al suo giudizio morale, o meglio al suo Super-Io. Infine, un diverso modo di rendere accettabile la violenza, consiste nell’inserire un elemento pseudocomico nella tragedia. Al personaggio umoristico è permesso ciò che non è consentito all’individuo serio.

Come è noto la violenza, sul grande e sul piccolo schermo, può suggestionare sia i grandi, sia soprattutto i piccoli. E’ superfluo ricordare che chiunque assista a visioni cinematografiche, per non parlare degli spettacoli televisivi, vede, fin dall’infanzia e molto prima di raggiungere la maturità, diverse decine di migliaia tra omicidi e atti violenti.

La maggiore pericolosità sociale risiede nella rappresentazione dei gesti precisi, delle modalità concrete dell’azione attraverso cui la violenza si esplica. C’è il rischio di passare dalla suggestione all’imitazione.

Va però osservato che alcuni generi cinematografici riescono, pur nell’ambito di una situazione aggressiva, a fornire un effetto catartico, ovvero di “scarica” dell’aggressività, limitando al massimo quello suggestivo. E’ il caso dei cartoni animati, dove il protagonista, spesso colpito e distrutto, riappare, subito dopo, integro e pronto per l’episodio successivo.

Sul piano della creatività filmica, è impensabile abolire gli elementi aggressivi o erotici, perché si eliminerebbe la ragione fondamentale dell’interesse per il cinema, o meglio l’esistenza stessa della cinematografia in quanto spettacolo.

Gli effetti di questa esposizione a situazioni violente, realizzata quotidianamente dal cinema e dalla televisione, non sono pienamente prevedibili. Nel lontano 1978, due ricercatori, Eysenck e Nias proposero un modello ipotetico che descrive la plausibile influenza suggestiva, in senso violento, determinata dalla televisione (fig.1). Trasferendo e aggiornando il discorso sul piano filmico, e tenendo presenti le caratteristiche del pubblico cinematografico, necessariamente più selezionato e ricettivo rispetto a quello televisivo, si potrebbe ipotizzare anche un certo aumento della percentuale indicata. Non va però dimenticato che questi studi riguardano la dimensione interna di una emozione, non la violenza in atto.

Oltre alla suggestione, bisogna anche prendere in considerazione un semplice e brutale effetto desensibilizzante correlato alla visione di spettacoli violenti. Nella seconda metà del secolo scorso, in qualche circostanza, film contenenti scene di violenza orripilante sono stati utilizzati per desensibilizzare truppe spedite in missione di combattimento. La rappresentazione indiretta, proposta dal film o da altri media, di violenze che nella realtà susciterebbero forti ansie e disgusto, ridimensiona e contiene il livello di ansia e di rifiuto associato a tali immagini.

La desensibilizzazione peraltro è un metodo usato nella terapia comportamentale per decondizionare associazioni e comportamenti precedentemente stabiliti. Sempre qualche tempo fa, nel 1972, perché di studi realmente scientifici sul cinema ce ne sono stati pochi, Eron ed altri (fig.2) realizzarono una curva di correlazione tra la visione di spettacoli violenti durante l’infanzia e la successiva aggressività. Anche aggiornando i parametri e si tratterebbe comunque di aumentare la dose di esposizione alle immagini violente, la correlazione è evidente e ragionevole.

Per il problema sociale costituito dalla violenza cinematografica non esiste una soluzione definitiva. Come in molte situazioni di natura psicologica, è richiesta una valutazione equilibrata dei diversi fattori ed un aggiornamento continuo collegato al mutare delle circostanze storiche ed individuali.

* I grafici (fig. 1 e 2) sono tratti da:

Angelini A., Psicologia del cinema, Liguori, Napoli, 2005 (rist.)