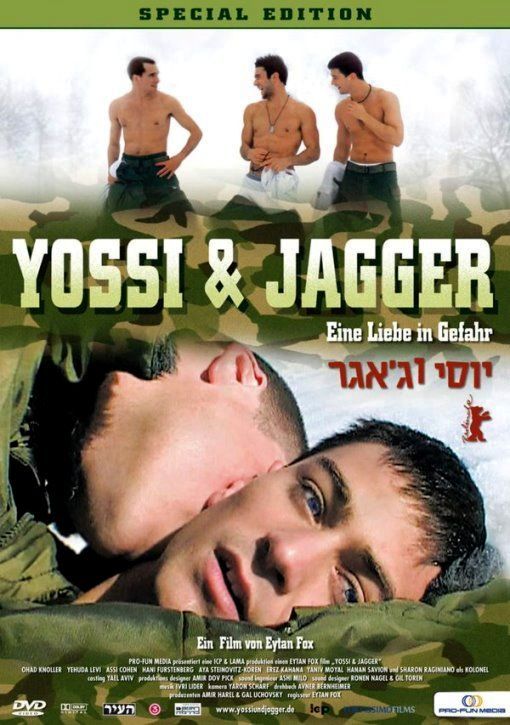

Yossi & Jagger – 2011

C’è un legame implicito fra la libertà e la morte? Il film Yossi & Jagger, di Eytan Fox, che ruota attorno alla relazione omosessuale tra due soldati e sembrerebbe concentrarsi sulle controversie sociologiche evocate da questo complesso tema, propone, nell’epilogo, anche una tale filosofica domanda.

La vicenda ruota attorno alla relazione sentimentale tra due militari israeliani, di guardia con altri al confine con il Libano, in attesa di un attacco. Yossi, che è ufficiale di carriera, ha un temperamento severo e vorrebbe che la storia restasse nascosta. Jagger, sottufficiale di leva, estroverso e narcisisticamente compiaciuto della propria bellezza, vorrebbe invece presentare il suo compagno alla famiglia, una volta terminato il servizio di leva. I due sono amanti, ma lo nascondono, perché l’ambiente militare non tollererebbe questa verità. E’ soprattutto Yossi a desiderare che la relazione resti segreta; ma questo segreto trascende la dimensione storica e affonda nell’intima psiche del giovane uomo, ostacolando la sua stessa libertà interiore e di espressione. Yossi ama ponendosi dei limiti interni e non riesce ad esprimere, in pieno, i sentimenti.

Un giorno il reparto viene incaricato di compiere una operazione notturna che, purtroppo, si concluderà con esiti tragici. Jagger viene colpito e, solo quando è in punto di morte, Yossi riesce a dirgli che lo ama, nonostante accanto a loro si trovi un altro soldato.

Sarebbe quindi limitato relegare il tema del film nell’ambito della problematica omosessuale, che pure ampiamente esiste; esso sfocia nella constatazione che la libertà, compresa la libertà di dichiarare un amore, è qualcosa di conflittuale e plausibilmente estremo. Alla maniera di Jean Paul Sartre, che tanto ha dissertato sull’esistenza e sulla libertà, potremmo sostenere che Yossi riesce a farsi riconoscere dall’altro, mettendo in causa la sua stessa vita, solo quando Jagger muore, liberandolo paradossalmente dagli oneri di una censura interna. Con ciò realizza appunto la sua stessa vita; ma è la presenza di un terzo soldato, testimone, a garantire che Yossi ha proprio conquistato uno spazio psichico di profonda e interiore libertà e non si è, semplicemente, scaricato la coscienza. Questo coming out estremo evoca interrogativi sulla saldezza della sua identità psicologica in ambito sessuale e relazionale.

D’altra parte, sul piano sociale, l’ambiente militare in cui i due protagonisti si muovono non è il più adatto per esprimere l’orientamento omosessuale. Aleggia lo spettro dell’omofobia nel suo aspetto più permeante: ovvero la sua istituzionalizzazione. L’omofobia, con i suoi comportamenti discriminatori verso i gay, si inserisce nel tessuto sociale; cioè nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e, appunto, nell’esercito. Negli individui gay si verifica, frequentemente e paradossalmente, l’introiezione dell’omofobia; ovvero l’assorbire in maniera acritica e passiva le posizioni di pregiudizio presenti nell’ambiente. L’introiezione omofobica condiziona marcatamente, nell’individuo omosessuale, non solo un processo equilibrato e spontaneo di coming out, ma più in generale una chiara consapevolezza di sé, la possibilità di orientarsi adeguatamente nell’ambiente e di far sentire attivamente, anche con una dose di sana aggressività, la propria presenza. Una persona omosessuale e , in particolare, un adolescente ancora confuso ed incerto rispetto alle proprie sensazioni interiori, nell’incontrare un contatto con un ambiente familiare e sociale che percepisce ostile e squalificante, in una fase evolutiva ancora delicata e significativa, si trova spesso a utilizzare una strategia di adattamento che limita le sue capacità espressive, di piena realizzazione e di integrazione con l’esterno. Il mondo militare, storicamente omofobo e paradossalmente omofilo ha sempre avuto un atteggiamento duro verso le persone omosessuali. Da questo punto di vista il film, pur nell’ambito di una modesta realizzazione tecnica, considerato anche il suo basso costo, lancia una sua sfida concettuale. Non a caso è riuscito ad avere una vasta eco nella società israeliana, determinando una piccola dinamica sul piano della psicologia sociale. Yossi & Jagger è stato proiettato, per oltre due mesi, nelle sale di Tel Aviv, registrando sempre il tutto esaurito. Sono stati gli stessi giovani militari israeliani ad affollare le sale. L’esercito, che aveva inizialmente deciso di non cooperare con i produttori e aveva osteggiato la pellicola ha dovuto mutare atteggiamento, quando ha visto che erano i soldati a programmare autonomamente delle proiezioni e a invitare gli autori. Così sono state addirittura organizzate delle visioni nelle caserme stesse.

Socialmente, al di là delle denuncia contro l’intolleranza verso l’omosessualità, il film è stato utilizzato per accreditare l’immagine di Israele e la sua sostanza di società liberale e democratica, perfino per ciò che riguarda la vita sessuale degli stessi cittadini militari.

In una prospettiva più vicina alla sala cinematografica, il film giunge allo spettatore, prima di tutto, come una vicenda d’amore; ma non solo d’amore omosessuale. Yossi e Jagger sono, prima di tutto, degli esseri umani e poi, secondariamente, dei simboli gay. Inoltre, lungi dall’evocare memorie omeriche, gesta eroiche e dannate di amanti immortali come Achille e Patroclo, i due sono immersi in un brodo di buoni sentimenti. La loro è una storia d’amore in un contesto di guerra, con l’ombra della morte in agguato; ma essi sono protagonisti di un film sostanzialmente contrario alla guerra. Anche se non contiene messaggi politici e rappresenta il nemico come una entità “metafisica”, nel film è la voglia di libertà e di impossibile spensieratezza a rendere dolorosa, anziché consolatoria, la rappresentazione dei sentimenti. A tale sofferenza si contrappone l’infinita vitalità dei vari personaggi che popolano la base militare. Una rassegna di genere sia maschile, sia femminile, perché, come è noto, in Israele la leva militare è obbligatoria anche per le donne. Ecco quindi l’ascetico di religione tibetana, il cuoco bizzarro ed artista, la ragazza timida e romantica, l’amica più vivace che pratica frequentemente il sesso, il superiore ottuso. Tutti con una grandissima voglia di vivere e di vivere in pace; costretti invece ad appostarsi tutta la notte contro un nemico che non vedono e che non conoscono, del quale non parlano mai e che sembra non interessargli affatto. Nei dialoghi discutono piuttosto di Michelle Pfeiffer e di Van Damme, di musica e d’amore.

Viene espressa l’idea forte che la vita di un giovane, a Tel Aviv, è sostanzialmente uguale a quella di un suo coetaneo che vive a New York o in qualsiasi altro paese occidentale. Eppure il primo è costretto a vivere con le armi in pugno, anche se la guerra non gli appartiene.

Eidos 19/2011